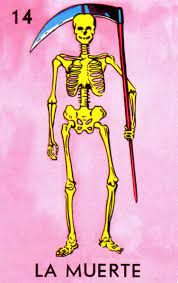

A Yadira, con amor en este

su día.

De mí se puede decir

que tuve un duelo con la

muerte

y que la derroté.

Yo estaba muy sentado, muy

confiado

cuando llegó a mí.

Descarnada, ávida, con su

paso atroz.

No le gané por fuerza ni por

ingenio.

Fue algo… una palabra… un

algo que se me escapa.

Nueve mil pesos me costó.

Y aunque salvé la vida y

todo,

arrancarme tal suma me puso

amarillo.

Era una mujer alta, de

facciones comunes,

con un vestido color verde

pálido.

La acompañaba una

muchachita,

de rostro mudo y gesto

misterioso,

a quien reprendía por no

soltar un celular.

La muerte no da tiempo de

nada.

De ninguna palabra, de

ningún suspiro.

Yo presentí la mala hora

Pero ¿qué podía hacer?

Era un hervor de sangre.

Mi sangre se alebrestó,

sumisa ante la fatalidad.

Era un mediodía de

principios de febrero.

Las cabañuelas se habían

atrasado

y el cielo estaba

emborregado.

El cielo, como los perros,

saben de las desgracias

humanas.

Yo nada más pensé en los

nueve mil pesos.

Caminé unas cuadras a una

casa de empeño.

La muerte se quedó

esperándome.

Después me habrían de decir

unos comerciantes

que ella estaba muy parada,

muy inmóvil,

pero que ellos se pusieron

muy impacientes,

inquietos, como si trajeran

el cuerpo lleno de ahuates.

Uno de esos comerciantes,

que sabe que tengo mujer e

hijos,

me dijo: “Ya no vuelva a ver

a esa mujer,

lo llevará a la ruina”.

Yo creo que me dijo esto

cuando vio que le daba el

dinero.

“Rectifíquese”, le alcancé a

decir.

Mi sangre era un potro

indomable.

Entonces la muerte me vio

con lástima,

y regañando a la muchachita

del celular,

más que regañándola,

diciéndole palabras,

que tenían un eco de estrago

y soledad;

se puso a contar el dinero.

No tenía necesidad, pero lo

hizo.

Yo he visto los dedos de las

cajeras.

Esbeltos y aperfumados.

Vanidosos e indiferentes

Precisos e implacables

¡Benditas casas de empeño!

No quiero recordar qué

empeñé,

que aún me voy a poner más

amarillo…

Y la Muerte contó el dinero.

Con sus dedos escrutadores.

Con sus uñas descarnadas.

Eran billetes sucios y

pringosos.

Y, sin embargo, tronaban,

al pasarlos por sus yemas,

tronaban como los estertores

de los hombres que mueren.

Vi sus dedos largos y

ágiles,

ágiles como cuando la ruina

y la enfermedad

entran por las hendiduras,

que quién sabe,

los hados o la suerte

maniobran.

Quise preguntarle que si

llegaría a los ochenta,

pero la Muerte se fue, como

diciéndome:

“Ya me la pagarás completa”.

La Muerte se fue,

y por delante se llevó a la

muchachita.

Esa tarde, ya en mi casa,

cuando hacía conjuros para

espantar

a la ruina y lo amarillo de

mi cuerpo,

supe que velaban a una

adolescente.

Doce años tenía y murió,

atropellada por un carro,

mientras, distraída, miraba

su celular.